1. La decisione di Meta

Le elezioni del 5 novembre rappresentano «un punto di svolta culturale», e Meta si allinea al cambiamento. Mark Zuckerberg ha annunciato ieri la fine dei controlli sui contenuti pubblicati su Facebook, definendo questa decisione una trasformazione epocale. Al momento, la novità riguarda solo gli Stati Uniti, ma le sue implicazioni vanno ben oltre il semplice “fact checking”. Secondo Zuckerberg, l’elezione di Trump ha dimostrato la volontà degli americani di dare priorità alla libertà di espressione, anche a costo di tollerare la diffusione di falsità che potrebbero minacciare il processo democratico.

Attraverso Joel Kaplan, il nuovo responsabile globale delle politiche di Meta e già collaboratore di Trump, la compagnia ha annunciato un cambio di rotta accompagnato da un mea culpa: «Le misure adottate in passato erano troppo restrittive e applicate in modo eccessivamente severo. È il momento di tornare alle nostre radici, basate sulla libertà di espressione». Zuckerberg ha inoltre spiegato che il “fact checking” ha raggiunto un livello insostenibile, con troppi errori e troppa censura. Per questo, il settore verrà chiuso e trasferito dalla liberale California al conservatore Texas, nel tentativo di evitare sospetti di parzialità politica tra i dipendenti.

In linea con quanto fatto da X (ex Twitter), Facebook adotterà le “community notes”: saranno gli utenti a integrare precisazioni e verifiche sull’accuratezza delle informazioni, se lo riterranno necessario e ne saranno in grado. La decisione ha trovato il plauso di Elon Musk, mentre Zuckerberg ha riconosciuto che si tratta di un compromesso: «Scopriremo meno contenuti problematici, ma ridurremo anche il numero di errori che portano al blocco accidentale di post e account di utenti innocenti».

Zuckerberg ha poi rivolto critiche severe all’Europa: «Collaboreremo con il presidente Trump per contrastare i governi di tutto il mondo che attaccano le compagnie americane e spingono per una maggiore censura». Un riferimento implicito all’Unione Europea, accusata di approvare un numero crescente di leggi che, a suo dire, istituzionalizzano la censura e ostacolano l’innovazione.

Vale la pena ricordare che nel 2016 Facebook era stato coinvolto nello scandalo Cambridge Analytica, la società di consulenza politica che, sfruttando i dati degli utenti del social network senza il loro consenso, aveva gestito la campagna digitale di Trump. In seguito, e anche a causa delle “fake news” diffuse in molti casi dalla Russia per influenzare le elezioni, Facebook aveva implementato un meccanismo di controllo sui contenuti e aveva bannato Trump. Ora, Zuckerberg ha fatto marcia indietro, riconoscendo che quelle misure avevano limitato la libertà di espressione, proprio come Trump gli aveva sempre contestato.

2. Possibili ragioni a favore di Mark Zuckerberg

La decisione di Mark Zuckerberg di rinunciare al fact-checking sulle piattaforme Meta può essere vista come un tentativo di promuovere la libertà di espressione e mantenere una posizione neutrale rispetto ai contenuti condivisi dagli utenti.

Questo approccio riconosce la complessità di definire la “verità” in un contesto globale caratterizzato da diverse culture, opinioni e valori.

Inoltre, la rinuncia al fact-checking potrebbe ridurre le accuse di censura o parzialità politica che Meta ha affrontato in passato, salvaguardando il ruolo della piattaforma come spazio aperto per il dibattito pubblico.

Questo cambiamento potrebbe consentire a Meta di concentrare risorse su strumenti più avanzati per il controllo degli abusi, come il contenuto violento o l’incitamento all’odio, piuttosto che sulla verifica della veridicità di ogni affermazione condivisa, oggettivamente complesso da attuare.

La decisione di Mark Zuckerberg di rinunciare al fact-checking sulle piattaforme Meta ha inoltre suscitato un presunto gradimento da parte del neoeletto presidente Donald Trump e del suo principale sostenitore, Elon Musk.

Trump, infatti, da tempo critico verso il controllo dei contenuti sui social media, potrebbe vedere in questa scelta un passo verso la tutela della libertà di parola, elemento centrale della sua retorica politica.

Allo stesso modo, Elon Musk, che ha espresso posizioni favorevoli a una gestione meno restrittiva dei contenuti digitali, come dimostrato dalla sua gestione di Twitter (ora X), ha pubblicamente approvato la decisione, considerandola un atto di coraggio imprenditoriale e una vittoria contro la censura percepita.

Questa mossa potrebbe, quindi, rafforzare l’immagine di Meta come una piattaforma più aperta e inclusiva, attirando il favore di figure politiche e imprenditoriali che promuovono una visione meno regolamentata del panorama digitale.

3. Alcune mie riflessioni

In effetti, la decisione di Mark Zuckerberg di eliminare il programma di fact-checking su Facebook e Instagram, sostituendolo con un sistema di “Community Notes”, rappresenta un punto di svolta per il futuro dell’informazione digitale.

Questo cambiamento, presentato come un passo verso una maggiore libertà di espressione, solleva, però, interrogativi profondi sulle sue implicazioni per la qualità dell’informazione e la tenuta delle democrazie globali.

3.1 Un passo indietro per la qualità dell’informazione

Se da un lato Zuckerberg ha motivato la decisione con l’intenzione di limitare la censura e incoraggiare un dibattito più aperto, dall’altro l’eliminazione del fact-checking rischia di compromettere la qualità dell’informazione. La verifica delle notizie è un pilastro fondamentale per arginare la diffusione di contenuti falsi o manipolati, specialmente su piattaforme che raggiungono miliardi di utenti.

Gli esperti temono un incremento esponenziale della disinformazione e dei discorsi d’odio, con ripercussioni sul dibattito pubblico e sui processi democratici. La possibilità che teorie del complotto o fake news prendano piede più facilmente potrebbe avere effetti devastanti sulle società globali.

3.2 Le criticità delle “Community Notes”

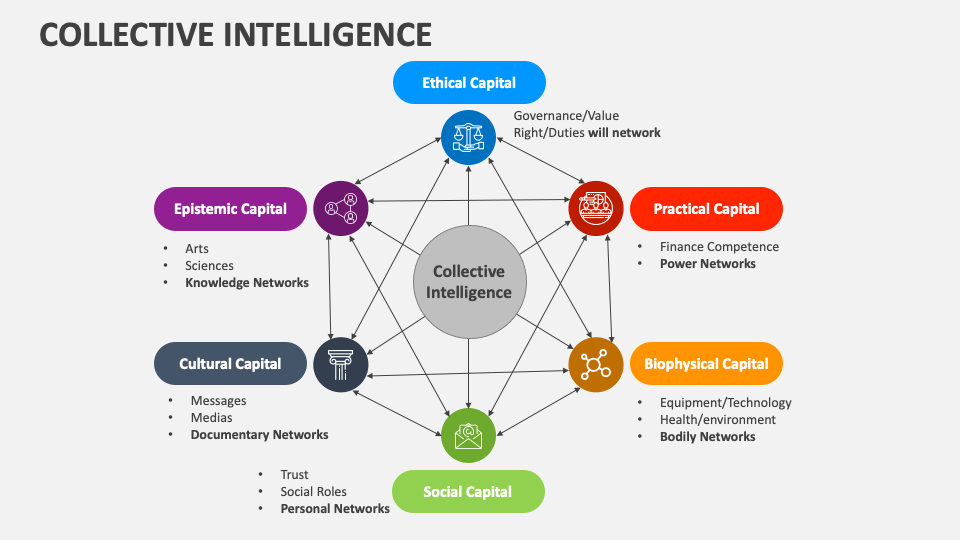

Anche se personalmente ho sempre creduto molto nelle potenzialità notevoli del ruolo che la cosiddetta intelligenza collettiva potrebbe svolgere nell’autocontrollo di internet, devo anche riconoscere che il nuovo sistema, basato proprio, direi in maniera esclusiva, sui contributi della collettività, presenta limiti evidenti.

Affidare la moderazione ai soli utenti, infatti, espone il sistema a bias personali, attacchi organizzati e inefficienze nella gestione dei contenuti su scala globale. Senza un filtro rigoroso, il rischio è che la disinformazione venga legittimata dalla stessa comunità, creando bolle informative ancora più solide e difficili da scardinare.

3.3 Implicazioni democratiche

In un’epoca in cui i social media svolgono un ruolo centrale nella formazione dell’opinione pubblica, la qualità dell’informazione non è solo un valore etico, ma una necessità per la democrazia. Fake news e teorie del complotto possono influenzare elezioni, polarizzare i cittadini e indebolire le istituzioni democratiche.

Le piattaforme social, per il potere che detengono, hanno una responsabilità intrinseca nel garantire un ambiente affidabile. L’abbandono del fact-checking solleva dubbi sul ruolo di Meta come attore responsabile nel panorama digitale globale.

3.4 La sfida tecnologica e il ruolo dell’intelligenza artificiale

Un possibile alleato nella lotta alla disinformazione potrebbe essere l’intelligenza artificiale. Strumenti basati su AI hanno il potenziale per identificare e rimuovere contenuti dannosi in modo più rapido ed efficiente rispetto al controllo umano. Tuttavia, l’uso dell’AI pone sfide etiche, legate alla trasparenza e alla privacy degli utenti, che non possono essere ignorate.

Parallelamente, è fondamentale investire nell’educazione digitale, per aiutare gli utenti a sviluppare capacità critiche nell’analisi delle informazioni. Solo così sarà possibile ridurre l’impatto delle fake news a lungo termine.

3.5 Un confronto internazionale: Meta contro l’Unione Europea

La scelta di Meta si scontra con l’approccio di regolamentazione adottato da altri paesi. L’Unione Europea, ad esempio, ha introdotto normative più severe per contrastare la disinformazione, come il Digital Services Act, che impone alle piattaforme l’obbligo di monitorare i contenuti e ridurre la diffusione di fake news.

Questo confronto mette in evidenza un bivio: da una parte, la libertà di espressione senza vincoli; dall’altra, la necessità di regole per garantire un’informazione di qualità. Forse, il futuro potrebbe risiedere in una sintesi tra queste due visioni.

4. Possibili sviluppi futuri

Le conseguenze della decisione di Meta aprono una serie di interrogativi:

Come reagiranno gli utenti? Potrebbero percepire un calo della credibilità della piattaforma, spingendoli verso alternative più regolamentate.

Quali saranno le risposte dei governi? Molti stati potrebbero adottare leggi più stringenti per regolamentare i social media.

L’impatto sulle elezioni: La nuova politica influirà sui prossimi processi elettorali globali, favorendo forse manipolazioni più difficili da monitorare?

L’evoluzione delle “Community Notes”: Questo sistema sarà migliorato per affrontare le sfide su scala globale?

5. Conclusioni: una sfida collettiva

L’addio al fact-checking su Meta rappresenta un passo indietro significativo nella lotta alla disinformazione, una decisione che potrebbe avere conseguenze profonde sull’ecosistema digitale e sul nostro vivere collettivo. Se da un lato si può apprezzare l’intento di rendere gli utenti più responsabili attraverso le “community notes”, dall’altro è innegabile che la disinformazione prospera dove mancano filtri efficaci e autorevoli.

In un mondo sempre più interconnesso e polarizzato, la qualità dell’informazione non è solo un’esigenza tecnica, ma una condizione essenziale per garantire la salute delle nostre democrazie. La libertà di espressione, pilastro dei nostri valori, deve essere affiancata da strumenti che tutelino l’autenticità e l’accuratezza del dibattito pubblico.

Questa scelta di Meta non può essere vista come un semplice cambiamento di strategia, ma come un invito – o forse una provocazione – a istituzioni, piattaforme digitali e cittadini.

Serve una presa di coscienza collettiva: non possiamo permettere che l’informazione, spina dorsale di una società libera, diventi preda del caos o della manipolazione.

La sfida è chiara: costruire un futuro digitale in cui tecnologia, etica e partecipazione vadano di pari passo. La responsabilità di vigilare su un’informazione affidabile non può ricadere solo sulle piattaforme o sui singoli individui, ma deve diventare un impegno comune. Solo così potremo sperare in una rete che non sia solo uno specchio delle nostre contraddizioni, ma uno strumento per costruire un mondo più consapevole e connesso.

La tua esperienza conta: condividi il tuo viaggio

Se quello che hai letto ti ha chiarito dei dubbi, stimolato nuove idee o suscitato emozioni che contano, allora il nostro scambio ha avuto valore.

Hai trovato spunti che rispecchiano le tue aspettative?

Pensi possa essere utile anche a qualcuno che conosci, magari un collega, un amico o un professionista curioso come te?

Condividere ciò che ci arricchisce è il primo passo per generare connessioni autentiche.

Raccontamelo. Condividilo. Fallo viaggiare.

Perché la qualità si misura non solo in un articolo che leggiamo, ma nell’impatto che riesce a stimolare in noi.

Grazie per il tuo tempo. E per la tua fiducia.